災害に強い車を選ぶコツ!おすすめSUV・PHEV・4WD車種紹介【完全版】

「最近の異常気象で災害が増えているけど、愛車で避難できるか心配だな…」「SUVと4WDはどっちが災害に強いのかな?」

自然災害への備えとして、車選びは非常に重要なポイントとなっています。

いざという時に頼れる車を選ぶことで、避難時の安全性が大きく変わってきます。

この記事では、災害時の避難に不安を感じている方に向けて、

– 災害に強い車の特徴と選び方

– おすすめのSUV・PHEV・4WD車種

– 災害時に役立つ車の装備や機能

上記について、自動車ジャーナリストとしての経験を交えながら解説しています。

災害大国である日本では、いつ起こるかわからない自然災害に備えることが大切です。

この記事を参考に、あなたに合った災害に強い車選びをしていただければと思います。

災害に強い車を選ぶための重要ポイント

災害時に頼れる車選びは、あなたと家族の命を左右する重要な決断です。

災害に強い車を選ぶ際は、「悪路走破性」「車高」「ボディ剛性」の3つのポイントを重点的にチェックする必要があります。これらの要素は、地震や豪雨による冠水、土砂災害などの緊急事態で、安全な場所まで移動できるかどうかを大きく左右するためです。

以下で、災害に強い車に求められる3つの重要な特徴について、それぞれ詳しく解説していきます。車選びの際は、これらのポイントを総合的に判断し、あなたの生活環境や想定される災害リスクに合わせて検討することをお勧めします。

例えば、豪雨が多い地域では車高の高さを、地震が懸念される地域ではボディ剛性を重視するなど、地域特性に応じた選択が重要になってきます。

悪路走破性が高い車とは

悪路走破性が高い車とは、単に舗装されていない道を走れるだけではなく、災害時に真価を発揮する頼もしい相棒です。この能力は主に「最低地上高」と「駆動方式」によって決まります。最低地上高とは車体の最も低い部分と地面との距離を指し、200mm以上あれば浸水した道路や障害物の多い場所でも走行可能になるでしょう。

駆動方式においては、4WDや AWD(オールホイールドライブ)が最も優れた選択肢となります。特に、パートタイム4WDは悪路専用に切り替えられる機能を持ち、ぬかるみや雪道での走破性に優れた特徴を持っています。さらに、デフロックやヒルディセントコントロールといった専用機能が搭載された車種は、急斜面や不安定な路面でも安定した走行が可能になりました。

トランスファーケース(副変速機)を備えた本格的なオフロード車は、超低速でのトルク伝達に優れ、岩場や急斜面などの極限状況でも確実に前進できる力強さがあります。タイヤも重要な要素で、オールテレインタイヤやマッドテレインタイヤを装着すれば、悪路走破性はさらに向上するのです。

車高が高いことのメリット

車高が高い車両は、災害時に大きなアドバンテージを発揮します。最低地上高が200mm以上あれば、冠水した道路や瓦礫が散乱する状況でも走行が可能でしょう。トヨタのランドクルーザーは300mmの最低地上高を誇り、深い水たまりも余裕で走破できます。

視界の確保という点でも、車高の高さは重要な要素になりました。周囲の状況を把握しやすく、危険を事前に察知できるためです。さらに、浸水時には電装系統への被害を最小限に抑えられる利点も。

車高が高いことで、サスペンションのストロークも長くなるのが特徴です。不整地での走行安定性が向上し、乗り心地も良好になるでしょう。ただし、重心が高くなることで横転のリスクは若干高まります。

SUVやクロスカントリー車は、一般的なセダンと比べて30〜40cm程度車高が高く設定されています。この差が、災害時の走破性能を大きく左右するポイントになるのです。

ボディ剛性の重要性

車体の強度を示すボディ剛性は、災害時の安全性を大きく左右する重要な要素です。高いボディ剛性を持つ車両は、衝突時の衝撃を効果的に分散させ、キャビンの変形を最小限に抑えられます。東日本大震災では、倒壊した建物や落下物から乗員を守った高剛性車両の事例が多数報告されました。

特に注目すべきは、モノコック構造とラダーフレーム構造の違いでしょう。SUVやクロスカントリー車に多く採用されるラダーフレーム構造は、不整地での走行時にかかるねじれ応力に強く、災害時の瓦礫や段差の多い道路でも車体の耐久性を保ちます。トヨタのランドクルーザーやスズキのジムニーがこの構造を採用しており、災害レスキュー隊からも高い評価を得ているんです。

また、ボディ剛性の高さは走行安定性にも直結しています。水没した道路や土砂崩れの現場でも、高剛性ボディの車は操縦性を維持しやすく、危険な状況からの脱出能力が高まります。車選びの際は、安全性能テストの結果や、高張力鋼板の使用率などもチェックポイントとなるでしょう。

災害に強いおすすめ車種一覧

災害時に頼りになる車選びで、特に注目したい車種をご紹介します。

SUVやクロスカントリー車を中心に、実績のある車種を厳選しました。これらの車種は、単なる移動手段以上の、命を守る重要な装備として機能するでしょう。

例えば、コンパクトながら本格的な4WD性能を持つスズキ・ジムニーや、圧倒的な信頼性を誇るトヨタ・ランドクルーザー、本場アメリカで鍛え上げられたジープ・ラングラーなど、それぞれに特徴的な強みを持っています。

また、高い走破性と快適性を両立したランドローバー・ディフェンダーや、優れた耐久性を持つメルセデスベンツGクラス、さらには日本の道路事情に適したスバル・インプレッサなど、状況に応じて選択できる幅広いラインナップが揃っています。以下で、各車種の特徴を詳しく解説していきます。

スズキジムニーの特徴

スズキジムニーは、1970年の初代発売以来、50年以上にわたって愛され続けている本格的な4WD車です。全長3,645mmというコンパクトなボディサイズながら、195mmの最低地上高を確保しています。ラダーフレーム構造と3リンクリジッドアクスルサスペンションを採用し、悪路走破性は抜群でしょう。

パートタイム4WDシステムを搭載しており、2H(二輪駆動)、4H(四輪駆動)、4L(低速四輪駆動)の3つの駆動モードを切り替えることが可能です。エンジンは1.5L直列4気筒を搭載し、最高出力は102PSを発揮。シンプルな機構で故障のリスクも低く、メンテナンス性に優れた設計となっています。

災害時には、冠水した道路や瓦礫が散乱した路面でも走行できる能力を発揮します。軽自動車ながら、本格的なクロスカントリー4WDとしての性能を持ち合わせた稀有な存在といえるでしょう。2018年にフルモデルチェンジした現行型は、先代の優れた走破性を継承しながら、安全装備や快適性も大幅に向上しました。

トヨタランドクルーザーの魅力

トヨタランドクルーザーは、1951年の誕生以来、世界中の過酷な環境で実力を証明してきた4WDの王者です。最新の300系では、最低地上高が235mmあり、水深700mmまでの渡河性能を持っています。3.3Lのツインターボディーゼルエンジンは、最大トルク700Nmという圧倒的なパワーを発揮しながら、10.2km/Lという実用的な燃費性能も実現しました。

災害時に頼もしい装備として、マルチテレインセレクトを搭載。6つの走行モードを備え、泥濘や砂地、岩場など、あらゆる路面状況に対応できるでしょう。クロールコントロール機能により、急な斜面でも安定した走行が可能になりました。

車内には、10インチの大型ディスプレイを配置。緊急時の情報収集やナビゲーションに役立ちます。後部座席を倒せば、最大1,967Lの広大な荷室スペースが確保できるため、避難時の荷物や救援物資の運搬にも最適な一台となっています。

ジープラングラーの強さ

ジープラングラーは、1941年の誕生以来、軍用車両としての性能を受け継ぎ、災害時に頼りになる車として世界中で支持を集めています。最新のJLモデルは、最低地上高が242mmと一般的なSUVの約1.5倍の高さを確保しました。水深762mmまでの渡河性能を持ち、豪雨による冠水路面でも走行が可能です。

ボディ構造は、頑丈なラダーフレームを採用し、悪路での捻じれにも強い設計になっています。4WDシステムには、ロックディファレンシャルやトランスファーケースを搭載。33インチの大径タイヤと組み合わせることで、44度の登坂角と37度の降坂角を実現しました。

2022年モデルからは、392型6.4L V8エンジンを搭載したルビコン392が追加され、470馬力のパワーを誇ります。電動式スウェイバー切り離しシステムにより、オフロード走破性がさらに向上。災害時の機動力は、市販車最高レベルと言えるでしょう。

ランドローバーディフェンダーの性能

ランドローバーディフェンダーは、70年以上の歴史を持つ本格オフローダーとして、災害時の頼れる相棒になります。最新モデルは300馬力を超えるパワフルなエンジンを搭載し、最大900mmの水深を走破できる驚異的な能力を持っています。アルミニウム製モノコックボディ「D7x」採用により、従来モデルの3倍の剛性を実現したのです。

「テレインレスポンス2」システムは、雪道や砂地など様々な路面状況に合わせて走行モードを自動調整。最大45度の急斜面も難なく登ることが可能です。さらに、最新の電子制御式エアサスペンションにより、地上高を最大291mmまで上げられるため、冠水した道路や瓦礫の散乱した被災地でも安定した走行を維持できるでしょう。

災害時に重要な電源供給機能も充実しており、AC100Vのコンセントを装備したモデルなら避難生活での電化製品使用も可能になりました。燃料タンク容量は約85Lと大容量で、災害時の長距離移動にも対応します。高い走破性と実用性を兼ね備えた最強の災害対応車両と言えるでしょう。

メルセデスベンツGクラスの優位性

メルセデスベンツGクラスは、1979年の発売以来、卓越した悪路走破性を誇る高級SUVとして世界中で愛されています。最低地上高が24cmあり、前後デフロック機能と3つの100%デフロックを搭載した本格的なラダーフレーム構造が特徴です。水深70cmまでの渡河性能を持ち、登坂能力は45度という驚異的な数値を実現しました。

2018年にフルモデルチェンジした新型Gクラスは、先代の優れた悪路走破性を継承しながら、最新のテクノロジーを搭載しています。AMGライン「G63」は、4.0リッターV8ツインターボエンジンから585PSもの最高出力を発揮するパワフルな走りを見せます。

室内空間は高級感あふれるインテリアで、メルセデスベンツ独自のMBUXシステムを採用。災害時の情報収集に役立つナビゲーションや通信機能も充実しているでしょう。さらに、サイドビューカメラやアラウンドビューモニターなど、悪路での安全運転をサポートする先進装備も満載です。

価格は1,500万円を超える高額設定ですが、その性能と信頼性は、まさに「災害に強い車」の代表格と言えるでしょう。

スバルインプレッサの利点

スバルインプレッサは、独自のシンメトリカルAWDシステムを搭載し、雨天時や積雪路面でも安定した走行を実現します。

最低地上高は13センチメートルで、一般的なセダンと比べて浸水時の走破性に優れた特徴を持っています。2.0リッターエンジンを搭載したグレードでは、175馬力の出力により、悪路でも十分な走破性を発揮するでしょう。

車両重量は1400キログラム前後に抑えられており、燃費面でも実用的な性能を確保。アイサイトなどの先進安全装備も標準装備され、災害時の安全性を高めました。

ボディ剛性は新世代プラットフォームの採用により40%向上し、衝突安全性能も大幅に改善されています。さらに、60:40の前後重量配分により、悪路での安定性も抜群です。

バッテリー容量は55Ahを確保しており、非常時の電源としても活用できます。

トランクスペースは460リットルを確保し、防災グッズの収納にも余裕がございます。

車中避難の際の注意点

災害時の車中避難は、自宅が被災した際の一時的な避難場所として重要な選択肢となります。

車中避難には命を守るメリットがある一方で、長時間の滞在によって健康を害するリスクも存在します。エコノミークラス症候群や熱中症、さらには一酸化炭素中毒など、適切な対策を取らなければ深刻な事態を招く可能性があるためです。

例えば2016年の熊本地震では、車中避難者が約4万7000人に上り、エコノミークラス症候群による死者も発生しました。また2018年の北海道胆振東部地震でも、多くの被災者が車中避難を余儀なくされました。こうした過去の教訓から、車中避難時の適切な対応方法や必要な準備について、事前に把握しておくことが大切です。

以下で、車中避難時に注意すべきポイントと具体的な対策について詳しく解説していきます。

エコノミークラス症候群を防ぐ方法

車中避難時に命を脅かす危険性が高いのが、エコノミークラス症候群です。長時間の同じ姿勢による血栓形成を防ぐため、2時間に1回は必ず車外に出て軽い運動をしましょう。

避難時は、シートを倒して足を伸ばせる体勢を確保することが大切です。水分補給も重要なポイントで、1日1.5リットルを目安に定期的な水分摂取を心がけてください。

就寝時は、エンジンを切って換気に気を配る必要があります。車内では、足首を上下に動かしたり、膝を曲げ伸ばししたりするなど、簡単な運動を積極的に行うことをおすすめします。

また、弾性ストッキングの着用も血栓予防に効果的な対策となるでしょう。避難生活が長期化する場合は、避難所への移動も検討すべきポイントです。車中避難は一時的な緊急避難として考え、体調管理には特に注意を払いましょう。

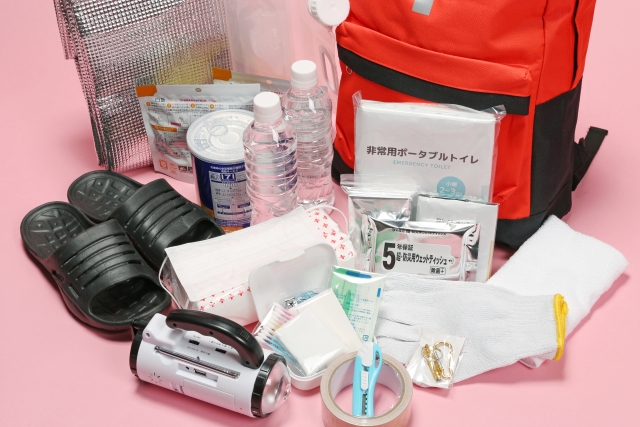

備えておくべき防災グッズ

災害時に車で避難する際は、適切な防災グッズを積んでおくことが重要です。まず必需品として、10リットル以上の給水タンクを用意しましょう。携帯トイレやウェットティッシュなどの衛生用品も欠かせません。

車内での生活に備え、寝袋や防寒着、毛布などの保温アイテムは必須アイテムとなるでしょう。LEDランタンや懐中電灯、予備電池も複数個準備しておくと安心です。

非常食は3日分以上を目安に、レトルト食品やカップ麺、缶詰などを常備することをお勧めします。スマートフォンの充電器や、モバイルバッテリーも必要不可欠な存在。

車載工具セットや、スコップ、ロープなどの脱出用具も重要な装備となります。さらに、救急箱や常備薬、マスク、消毒液といった医療用品も忘れずに。

これらのアイテムは定期的に点検し、使用期限や劣化状態をチェックすることが大切です。季節に応じて内容を見直し、必要なものを追加・交換する習慣をつけましょう。

避難時に車を置くべき状況

災害時に車を置くべき状況は、慎重な判断が求められます。大雨による冠水や土砂崩れの危険がある場所では、速やかに車を高台へ移動させましょう。海沿いの地域では、津波警報が発令された際に車での避難は極めて危険な選択肢になるでしょう。

国土交通省の調査によると、浸水時の車の水没は15センチ程度で走行不能に陥る可能性が高まります。そのため、避難所や高台までの距離が徒歩圏内の場合は、車を安全な場所に置いて避難するのが賢明な選択です。

自治体が指定する緊急避難場所や避難所には、十分な駐車スペースが確保されていないケースが多く存在します。避難所に車を置く場合は、他の避難者の妨げにならない場所を選びましょう。また、緊急車両の通行を妨げないよう、道路脇への駐車は厳禁となっています。

車を置く際は、建物や電柱から離れた場所を選択することが重要です。阪神・淡路大震災では、倒壊した建物や電柱による車両の破損が多数報告されました。避難時は冷静な判断と適切な状況把握が命を守る鍵となるのです。

災害に強い車に関するよくある質問

災害に強い車選びについて、多くのドライバーが疑問や不安を抱えているのが現状です。

災害時の車選びでは、単に4WDやSUVといった車種だけでなく、実際の使用シーンや必要な機能を具体的に理解することが重要になります。

例えば、車中避難を想定する場合は居住性や電源供給能力、浸水地域での使用を考えると最低地上高、山間部での避難なら悪路走破性など、地域特性や想定される災害に応じて必要な機能は大きく異なってきます。

以下では、多くのドライバーから寄せられる具体的な疑問について、実用的な観点から詳しく解説していきます。

SUVは災害時に本当に役立つのか?

SUVは災害時に確かな力を発揮します。2011年の東日本大震災では、被災地の瓦礫が散乱した道路を走行できたSUVが、救援物資の運搬や避難に大きな役割を果たしました。高い最低地上高を持つSUVは、冠水した道路や障害物を乗り越える能力に優れているでしょう。

特に4WDシステムを搭載したSUVは、悪路での走破性が抜群です。タイヤが空転しやすい雪道や泥濘んだ道でも、4輪に適切に駆動力を配分することで安定した走行が可能になりました。

SUVの車内は広く、避難時の荷物や食料の収納にも余裕があります。トヨタRAV4のラゲッジスペースは580リットルを確保。非常時の車中泊にも対応できる十分なスペースを持っています。

ただし、SUVも万能ではありません。深い冠水時は電装系統に影響が出る可能性があるため、無理な走行は控えるべきでしょう。災害時こそ、状況を見極めた慎重な運転を心がけましょう。

PHEVの災害時の利便性について

プラグインハイブリッド車(PHEV)は、災害時に頼りになる存在です。家庭用コンセントから充電できる特性を活かし、停電時には電源供給装置として機能します。日産リーフやトヨタのRAV4 PHEVなどは、1500Wの電力供給が可能でしょう。

避難所や自宅での非常用電源として、冷蔵庫やスマートフォンの充電、照明などの電化製品を稼働させることができました。満充電時のPHEVは、一般家庭の1日分の電力消費量をまかなえる電力を蓄えています。

さらに、PHEVはガソリンエンジンも搭載しているため、燃料切れの心配も少なくなります。三菱のアウトランダーPHEVは、4WDシステムと組み合わせることで、悪路での走破性も確保。

非常時には、エンジンを発電機として活用することも可能です。最新のPHEVモデルには、外部給電用のコンセントが標準装備されているものが増えてきました。災害大国の日本では、PHEVの非常用電源としての価値が高く評価されているのです。

4WD車が持つ災害時の強み

4WDシステムを搭載した車両は、災害時に抜群の機動力を発揮します。地震や豪雨による冠水路面、がれきが散乱した道路でも、4輪それぞれに駆動力を伝えることで安定した走行が可能でしょう。

特に、トヨタのランドクルーザーやスズキのジムニーに搭載されているパートタイム4WDは、悪路での走破性に優れた性能を持っています。路面状況に応じて2WDと4WDを切り替えられる機能は、燃費と走破性を両立した理想的なシステムと言えるでしょう。

さらに、4WD車は積雪時の走行にも強みを発揮。2023年1月に発生した福井県の記録的大雪では、多くの2WD車が立ち往生する中、4WD車が救援物資の輸送に活躍しました。

近年では、電子制御による高度な4WDシステムを採用する車種が増加。悪路での走行をサポートする様々な運転支援機能により、誰でも安心して運転できる環境が整っています。災害大国である日本において、4WD車の存在は非常に心強い味方となるはずです。

まとめ:災害に備えた車選びで安心を手に入れよう

今回は、自然災害への備えとして車選びを検討している方に向けて、- 災害時に役立つ車の特徴と選び方- おすすめのSUV・PHEV・4WD車種- 災害対策として車に備えておくべきアイテム上記について、自動車ジャーナリストとしての経験を交えながらお話してきました。

災害に強い車を選ぶ際は、走破性や電源供給能力、居住性など、複数の観点から総合的に判断することが大切です。

特にSUVやPHEV、4WD車は、悪路での走行や避難生活での電源確保など、災害時に大きな強みを発揮するでしょう。これまで車選びに悩んでいた方も、この記事で紹介した選び方のポイントを参考にすれば、より適切な判断ができるはずです。

自然災害はいつ起こるか分かりませんが、適切な車選びをすることで、いざという時の備えを万全にすることができます。ぜひ今日から、この記事で紹介した車種や装備を参考に、あなたに合った災害に強い車選びを始めてみましょう。